Wenn Mordende auf Richtende treffen

Der Missbrauch des Partizips

Tote Autofahrende sind Zombies!

Grausame Wahrheit über das Gendern

Wer Gendern für eine gute Idee hält und zum Beispiel Gerichtsreporter ist, sollte sich fragen: Möchte ich wirklich einen Gerichtssaal betreten, in dem gerade Mordende auf Richtende treffen?

Genau so passiert es nämlich in einer gegenderten Welt. Das Partizip – genauer: das substantivierte Partizip Präsens – soll regelmäßig das Substantiv ersetzen können. Mitarbeiter sollen zu Mitarbeitenden werden – unabhängig davon, ob sie gerade wirklich mitarbeiten oder im Urlaub sind. Der Mörder bleibt in dieser Logik also stets Mordender – auch wenn er gerade nicht dabei ist, jemand um die Ecke zu bringen. Natürlich ist das grammatischer Unsinn. Das Partizip wurde nicht als Ersatzspieler für das Substantiv erfunden. Es hat eine ganz eigene Funktion: Es ist die Ablaufform.

Hefte raus! Grammatik für Gendernde.

- Das Substantiv verleiht einem Menschen eine grundsätzliche Funktion oder Eigenschaft.

- Das substantivierte Partizip Präsens bezeichnet jemanden, der gerade etwas Bestimmtes tut.

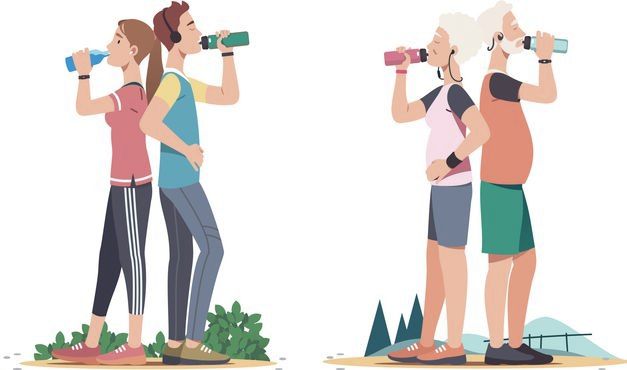

Das sind Jogger, die etwas trinken.

Aber das sind keine Joggenden, die etwas trinken!

Nur das sind Joggende, die etwas trinken!

Nach einer Wahl von frustrierten Wahlkämpfenden einer Verlierer-Partei zu berichten, ist Quatsch. Sie sind keine „Wahlkämpfenden“ mehr. Ex-Kanzler Gerhard Schröder galt immer als „guter Wahlkämpfer.“ Ein konkret „Wahlkämpfender“ war er aber nur selten. Max Goldt hat es mit einem anderen Beispiel auf den Punkt gebracht. Man könne nach einem Massaker an einer Universität nicht sagen: „Die Bevölkerung beweint die sterbenden Studierenden“. Denn niemand kann gleichzeitig sterben und studieren. Andere haben darauf hingewiesen, dass verunglückte Autofahrende vermutlich Fahrerflucht begehen, wohingegen verunglückten Autofahrern dringend geholfen werden sollte. Und bei einem Unfall verstorbene Autofahrende sind Zombies oder Engel.

Polizei kontrolliert Radfahrende

Das Stimmt nur, Wenn die Polizei Radfahrer

während(!) der Fahrt kontrolliert

Das „Partizipieren“ erspart uns im Singular dabei noch nicht einmal die Doppelnennung, wegen des Artikels. Es gibt eben die Mordende und den Mordenden. Der Missbrauch des Partizips zum Zwecke des Genderns ist schlicht Nonsens und beraubt die Sprache einer wichtigen Möglichkeit zur Differenzierung. Sich im Vorfeld einer Veranstaltung an Teilnehmende zu wenden, ist falsch. Es sind Teilnehmer. Erst während der Veranstaltung sind sie Teilnehmende. Und so kann es „nicht arbeitende Arbeiter“ geben, aber keine „nicht arbeitenden Arbeitenden“.

Im Singular führt das Gendern ohnehin zu unsprechbaren Satzungetümen. Hier bringt auch die „Partizipierung“ keine Erleichterung. Entweder heißt es: „Wir suchen eine*n erfahrene*n Kursleiter*in.“ Oder es heißt: „Wir suchen eine*n erfahrene*n Kursleitende*n.“

Zurück zum Gericht: Natürlich muss man das Partizip nicht verwenden. Man kann es als Gendernder oder Gendernde auch anders ausdrücken: Mörderinnen und Mörder … Richter*innen … Personen, die einen Mord begangen haben … zu Gericht Sitzende …“. Auf jeden Fall wird es lang, es wird mühsam, es wird kompliziert. Und wo wir dabei sind: Können Frauen aus ihrem Herzen eigentlich noch eine Mördergrube machen – oder muss es eine „Mörderingrube“ sein?

Folgeproblem: Substantive ohne verwandtes Verb

Für viele Bezeichnungen kann eh kein Partizip gebildet werden. Nämlich dann, wenn es kein Verb dazu gibt. Beispiel: Augenoptiker. Eine „Augenoptikende“ wird es nicht geben können, weil das Verb „optiken“ fehlt. Beispielsatz: „Ein Augenoptiker verdient weniger als ein Chirurg“. Hier ginge in der gesprochenen Gendersprache nur umständlich: „Eine Augenoptikerin oder ein Augenoptiker verdient weniger als eine Chirurgin oder ein Chirurg“.

Typisch Gendersprache folgt auch daraus: Ständig muss die grammatische Form gewechselt werden. Mal geht das „Partizipieren“ (mehr schlecht als recht), mal geht es gar nicht.

Die Azubine und Lisa, der Studi – Volksmund vs. sprachliche Korrektheit

Der Volksmund hat übrigens frühe Möglichkeiten zum geschlechtersensiblen Sprechen ausgeschlagen. So wurden aus den Auszubildenden schnell Azubis, die dann in bewährter Weise „unfair“ gegendert werden: „Der Azubi ist eine Pfeife, aber die Azubine ist ein echter Glücksgriff.“ Auch aus den langatmigen Studierenden werden oft Studis, was zu Sätzen mit „ungerechten“ Artikeln führt wie „Lisa ist ein Studi“ statt der „gerechten“ Variante „Lisa ist eine Studi“. Die Menschen spielen im Alltag bei der Verkomplizierung des Sprechens durchs Gendern nicht ohne weiteres mit. Denn die natürliche Sprachentwicklung strebt nach Abkürzung, nicht nach Aufblähung und Verkomplizierung. Gendern ist eine – durch Leitfäden, Richtlinien und sozialen Druck – verordnete Sprachentwicklung und keine natürliche.

„Unfaire“ Komposita und Adjektive

Können Frauen eigentlich noch „Meisterwerke“ schaffen? Wir lernen jetzt doch, dass nur noch Männer „Meister“ sein können. Frauen können nur noch „Meisterinnen“ sein. Schaffen sie also „Meister*inwerke“? Müssen Frauen – gemäß Gendersprachlogik – nicht unbedingt mit solchen Begriffen sichtbar gemacht werden? Oder zählt die angeblich so wirksame Sprachpsychologie hier nicht?

Und was ist mit „gönnerhaften“ Frauen? Sind sie nun „gönner*inhaft“ oder gar „gönner*innenhaft“? Können Frauen noch „freundlich“ sein? Oder sind sie gegebenenfalls „freund*inlich“? Überhaupt: Schließt man als Mann in Zukunft mit einer Frau eine „Freund*inschaft“ und eine Frau mit einer anderen Frau dagegen eine „Freundinnenschaft“? Oder zählt das Argument „Sichtbarkeit“ hier plötzlich nicht mehr? Ich vermute: „Die oder der eine sagt so, die oder der andere sagt so.“

„Unfaire“ Ableitungen

Ausrangieren müssten wir in einer gegenderten Welt wohl auch die Möglichkeit, einen Betrieb, eine Einrichtung oder Institution durch das Anhängen der Wortendung „-ei“ zu bezeichnen, etwa „Bäckerei“. Denn wir werden wohl kaum „Bäcker*inei“ oder in der partizipialen Ausweichkonstruktion „Backendenei“ sagen wollen. Das Ende vom Lied: Wir müssen jedes Mal ein unpersönliches Ersatzwort suchen, hier vielleicht „Backladen.“ Und wieder stirbt damit ein Stück grammatische Intelligenz.